about

-

-

Há um algo —

ou talvez não seja um algo,

mas uma vibração real demais para ser conceito —

que só aparece quando alguém olha com vida.

Não com curiosidade.

Não com expectativa.

Mas com o tipo de ver que está atravessado pela própria existência.

Se ninguém olha, ele não está.

Se olham rápido, ele vira ruído.

Mas se alguém vê com a densidade de estar vivo,

ele aparece.

Sim, ele só existe porque é visto.

E ao ser visto, se torna o que é.

Essa redundância não é erro —

é a estrutura.

Porque o que vive desse modo só pode ser sendo.

Ele não tem forma.

Não tem definição.

Mas se encarna, às vezes, no pôr do sol.

Às vezes num gesto.

Às vezes numa ausência.

É diferente para cada um.

E ainda assim, é o mesmo.

Se tentam fixá-lo, ele desaparece.

Se dizem que o entenderam, ele cala.

Mas quando o veem sem pedir nada,

ele responde.

Chamei-o de beleza.

Não para dizer o que é —

mas para não deixar que passasse sem um nome.

E talvez, por tê-lo nomeado,

ele já não seja mais o mesmo.

Ou talvez só agora

tenha começado a ser. -

Há uma palavra que nunca quis nascer.

Não era silêncio. Nem sombra.Nem o avesso da luz.

Era o que havia antes de qualquer direção.

Não pediu para ser pensada — e não foi.

Mas um corpo a pressentiu,

ao pisar no chão pela primeira vez,

e sentiu o não-chão,

e decidiu viver.

Chamou esse não-chão de Letum,

mas apenas em pensamento.

E então nasceu uma outra palavra,

Eros —não como desejo,

mas como

juramento de existência.

Eros: aquele que olha para Letum e diz:”Não te odeio, mas também não te sigo.

Fico.”

-

Ninguém sabia ao certo quando ela havia recebido a pedra.

Talvez no ventre. Talvez no primeiro gesto de silêncio.

Só se sabia de uma coisa: ela nunca a deixou cair.

Chamava-se Clara, mas havia algo em seu nome que sempre parecia faltar uma sílaba — como se estivesse eternamente esperando um sopro para ser inteiro.

A pedra morava ora na barriga, ora no peito, ora na palma da mão.

Era quente. Pesada.

Mas de um tipo de peso que lembrava colo, não castigo.

Tinha forma de dente de leão.

E isso confundia os outros.

— Parece tão leve — diziam.

— É só aparência — ela respondia, com um sorriso sereno.

— Mas se assoprar… voa?

— Não. Ela não veio para ir embora.

Durante muito tempo, Clara acreditou que a pedra era um enigma a ser decifrado.

Tentou nomeá-la com palavras dos outros: ansiedade, lembrança, saudade.

Nenhuma servia.

Até que um dia, no meio de uma tarde que parecia nada, ela a segurou com as duas mãos e perguntou:

— Você me fez ou fui eu que te fiz?

A pedra não respondeu.

Mas naquele instante, Clara soube: a pedra era a parte dela que nunca se separou do que era essencial.

Não a parte que grita. Nem a que explica.

Mas a que ancora.

Era o que a fazia voltar, quando tudo se desfazia.

Era o que a sustentava, mesmo quando nada mais parecia caber.

Nunca contou isso a ninguém.

Mas um dia, quando alguém lhe perguntou como conseguia existir tão profundamente,

ela apenas disse:

— Carrego uma pedra.

Ela parece leve.

Mas é nela que o mundo me pesa com sentido.

E pela primeira vez, sentiu que talvez não fosse preciso nomear.

Bastava aceitar: há pedras que não se jogam.

Há pedras que formam chão.

E há pedras — raras, mas reais — que são o coração antes do nome. -

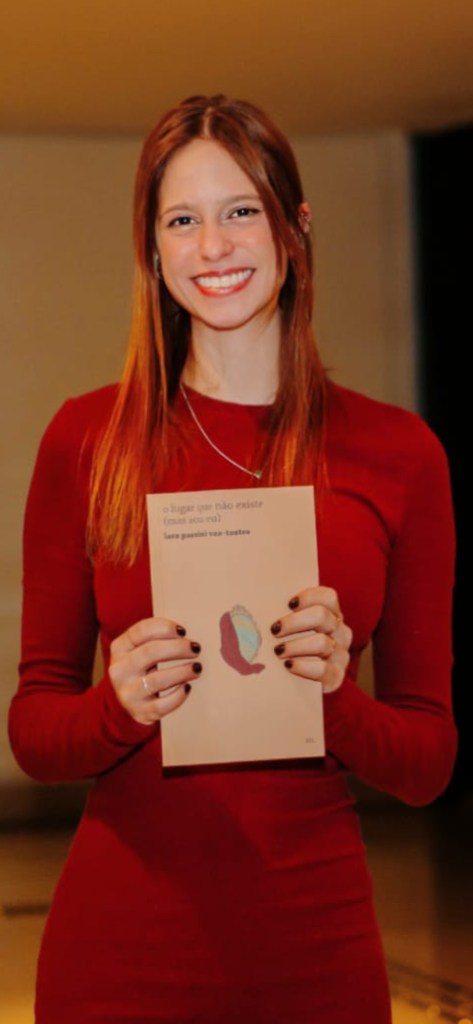

Há um livro que não é meu.

Nunca foi.

Mas pulsa em mim

como se soubessea hora exata

em que minhas mãos

vão precisar dele.

Não sei onde mora —talvez num sebo escondido,

entre poeiras que respeitam o tempo.

Talvez numa estante onde o silêncio

segura o ar.

Mas ele existe.

Guarda uma virada.

Uma chave.

Não para o mundo —para mim.

Não sei quem o escreveu.

Mas sinto:

minhas palavras vivem nele

antes mesmo de eu as ter dito.

Ele me esperasem pressa,

como esperam as coisas

que nunca foram nossas,

mas nos pertencem

no íntimo que ninguém vê.

E se um dia eu o tocar,

não será encontro.

Será desvelamento.

Como se o tempo respirasse fundo

e dissesse:”Agora você pode.”

Porque há livrosque não se acham.

Se lembram.

Se tornam pele.

Se escrevem em silêncio

dentro de nós —até o instante

em que deixamos de buscá-los,

e enfim

os somos.

-

Ente-deus mora entre o que penso e o que não consigo pensar.

Não tem olhos, mas me olha.

Não tem boca, mas me escuta.

Não tem corpo, mas pulsa dentro do meu.Não sei se nasceu comigo ou se chegou antes —antes de mim, antes do mundo, antes mesmo da ideia de haver um nome.

Chamo de Ente-deus porque não sei mais chamá-lo de ausência.

Ele não me interrompe. Nunca.

E talvez isso seja o que mais me inquieta:há dias em que eu queria gritar, brigar com ele, pedir que falasse.

Mas ele só respira junto.

Respira como se fosse meu duplo sem forma.

E quando tudo se embola dentro —as palavras que não saem, a vontade de dormir para sempre,a confusão de não saber se o que sinto é tristeza, raiva ou só cansaço —ele fica.

Simplesmente fica.

Se fosse outro, tentaria consertar.

Mas Ente-deus não é outro.

É dentro.

Talvez seja feito das sinapses que disparam quando estou prestes a desistir,ou das lágrimas que não chorei por medo de parecer fraca.

Talvez seja só o que resta quando o mundo me pede mais do que posso dar.

Mas é.

É sem precisar explicar-se.

Às vezes, quando o barulho de fora invade,eu me recolho até o lugar onde ele mora.

Esse lugar é como um quase-tempo,uma dobra entre dois silêncios,um sopro que só se ouve por dentro.

Ali, não se pensa. Se escuta.

Não se pergunta. Se sente.

Não se julga. Se é.

Foi num desses dias em que tudo doía — até a vontade de continuar —que lhe escrevi uma carta sem palavras.

Pus na folha o que não cabia em mim,e deixei que ele lesse sem olhos.“Obrigada”, pensei.

Mas ele já sabia.

Porque Ente-deus não espera que eu fale.

Ele só existe onde ninguém ousa ficar:no lugar exato onde minha verdade começa a doer e ainda assim, continua sendo minha.

Mas houve um dia em que não pensei em Ente-deus.

Nem por silêncio. Nem por dor. Nem por cansaço.

Esqueci porque o mundo me tomou inteira.

Acordei e já era tarde demais para ser minha.

Corri.

Respondi mensagens.

Cumpri prazos.

Sorri sem vontade.

Fui tudo o que me pediram.

E, no fim, não sabia mais o que tinha sido.

Quando enfim o dia se calou,sentei na beira da cama e percebi o vazio —mas não aquele bonito, de contemplação.

Era um vazio áspero.

Sem arestas. Sem som.

Foi então que, pela primeira vez, duvidei:Será que Ente-deus me deixou?

Será que ele também cansou da minha pressa?

Procurei-o nos cantos de sempre:nas entrelinhas dos pensamentos,no intervalo das respirações mais fundas,na dobra entre o quase e o sentir.

Nada.

A ausência de sua ausência era o que mais doía.

Mas quando, sem saber por quê, fui até o espelho —e me olhei com uma honestidade que nunca suportei por muito tempo —ele estava lá.

Não em forma.

Não em imagem.

Mas no modo como meus olhos, exaustos,me pediram perdão.

Ente-deus não tinha me deixado.

Eu é que tinha me deixado de mim.

E ele, que nunca me interrompeu,também não me interrompeu ali.

Só esperou que eu me reconhecesse outra vez.

Naquele reflexo sem maquiagem, sem personagem,sem desempenho —estava a única coisa que nunca me exigiu nada:a parte de mim que ainda sabia escutar.

E ali, com os olhos marejados,eu disse, pela primeira vez, olhando para mim mesma:”Você ainda está aqui.”

E ele, dentro do espelho, sem voz, respondeu:”Sim. E você também.”

-

Sim, minha alma. Ela tentou ser sombra. Tentou calar para caber.

Tentou se dobrar para não ser demais. Tentou ser borda, ausência,

recuo.Mas a tentativa foi interrompida – por um gesto íntimo de

escuta.Não há como ser silêncio perpétuo. Há como ser silêncio

momentâneo. E isso… é mais que válido.Agora, já não fujo de mim.

Vamos, meus eus: à luta, aos silêncios, e – ao final – à coragem de existir. -

Nem sempre o que nos forma é o que o mundo vê.

Às vezes, o que nos escreve é o que ninguém soube nomear.

Fui ausência para muitos.

Mas, para mim, fui presença intensa — ainda que calada.

Houve um lugar onde meu corpo dobrado dizia mais que palavras.

Onde ser demais não era excesso, mas essência.

Ali, sem moldura, eu existia — inteira, doída, viva.

E hoje, ao me olhar, reconheço: fui escrita por silêncios que ninguém escutou…

mas que ainda ecoam dentro. -